——新安街道感知農貿市場升級改造方案

新安感知市場管理有限公司自成立以來,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,積極響應“菜籃子”工程,以穩(wěn)物價、保供給、護安全、聚民心為工作目標,提標立新謀發(fā)展,扎實推進一系列重大民生實事項目落地實施,依托智能化改造與網(wǎng)格化管理,充分發(fā)揮“智慧能量”與“網(wǎng)格力量”,為感知農貿市場的長期穩(wěn)定運營打下扎實基礎。

(補充市場照片)

一、 項目背景

新安感知農貿市場建設于2012年7月,建成初期,新安街道將原老菜場搬遷至市場,以“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的服務宗旨,以打造無錫市一流的農貿市場為工作目標,不斷提高服務水平,強化民生屬性。然而,隨著時間的推移,農貿市場的軟、硬件設施條件逐漸跟不上發(fā)展步伐,市場開始面臨以下幾個問題:

一是停車不易。原地上、地下停車場因其設計規(guī)劃不合理、管理制度不完善,存在一定的安全隱患,成為市場客源持續(xù)增長的桎梏。同時,由于原地下停車場不進行停車收費管理,導致其多數(shù)車位被非顧客長期占用,加劇了市場外圍的停車壓力,引發(fā)交通擁堵現(xiàn)象。

二是人氣不足。雖然市場一樓人氣較為活躍,但二樓由于商戶配置結構不佳,缺乏大型商超匯聚人氣,導致二樓客流量明顯小于市場一樓,導致商業(yè)模式單一,便民作用凸顯不夠。

三是管理困難。目前,感知農貿市場雖已完成總體升級改造,但其運營體系還保持在傳統(tǒng)水平,在商戶管理、食品安全管理、消防管理、客源管理、門禁管理等方面還停留在紙質化、人工化階段,市場信息不透明,管理水平較低。此外,也缺乏完善的管理體系與獎懲制度,在制度管人、流程管事方面缺乏突破。

為切實推動新安感知農貿市場向智能化、現(xiàn)代化邁進,市場公司科學部署籌劃,于2020年正式啟動一系列民生實事項目,以智能化為主線,重點突出智能管理平臺、網(wǎng)格化管理體系等多種管理方式的推廣應用,有效解決困擾市場發(fā)展的“老大難”問題。

二、項目內容

(一)停車場規(guī)劃與管理制度

改造前,市場北停車場、地下停車場現(xiàn)分別有車位28、110處,但由于前期規(guī)劃上存在不足、進出不便,人車沒有實現(xiàn)分流,且地下車庫入口處由于設計缺陷,頻頻出現(xiàn)進入車輛與墻體剮蹭事故,導致車輛不愿進入停車場,產生外部交通擁堵,內部利用率低等問題。

(1)停車位規(guī)劃方案

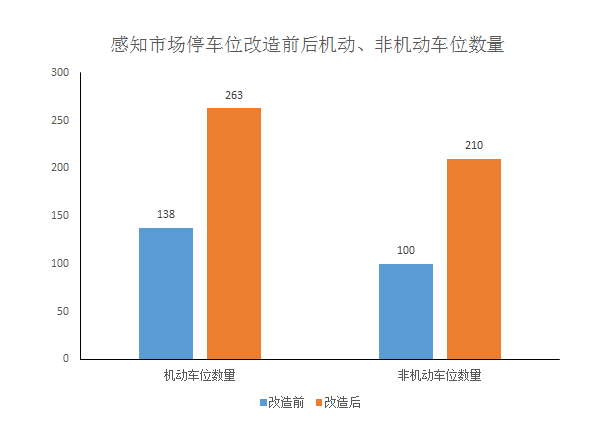

在機動車車位上,擬在保留北停車場、地下停車場的基礎上,于市場南側新開辟一南停車場,并沿路規(guī)劃若干處停車位。經車位重新劃分,預計可設車位263個,其中北停車場38個、地下停車場160個、南停車場20個,沿路停車位45個。

在非機動車位上,擬在市場東側平臺外側設置非機動車位6處,消防通道北側1處,并于地下車庫規(guī)劃商戶專用非機動停車場1處。預計可停放非機動車共210輛。

在停車場出入口上,機動車出入口增設至3個,出口4個,通過建設智能停車收費系統(tǒng),實現(xiàn)智能化停車服務管理;對原地下停車場入口進行改造,由180°入口改造為90°入口,有效解決入庫車輛的安全隱患問題;所有機動車出入口均改為單向通道,非機動車出入口保留為雙向通道,嚴格落實人車分流。

(補充改造后照片)

此外,為進一步強化市場便民服務,引導誠信樹新風,弘揚社會正能量,市場擬于非機動車位安裝(誠信便民工具箱),免費提供多種日常維修工具。同時將在各非機動車位及地下非機動車庫中安裝投幣式充電樁,于北停車場設置電動汽車充電樁,滿足顧客的臨時充電需求。

(2)停車場管理方案

為提高各停車場利用率,緩解市場外圍停車壓力,避免產生交通擁堵、安全隱患等,市場擬采用“經濟杠桿”的方式,按物價局核定價格,制定停車場管理制度。

由于停車場管理的復雜性,市場擬將停車管理服務外包給專業(yè)公司負責,在管理過程中引發(fā)的矛盾由外包公司協(xié)調處理,若涉及市場具體問題,由市場公司參與協(xié)調處理。

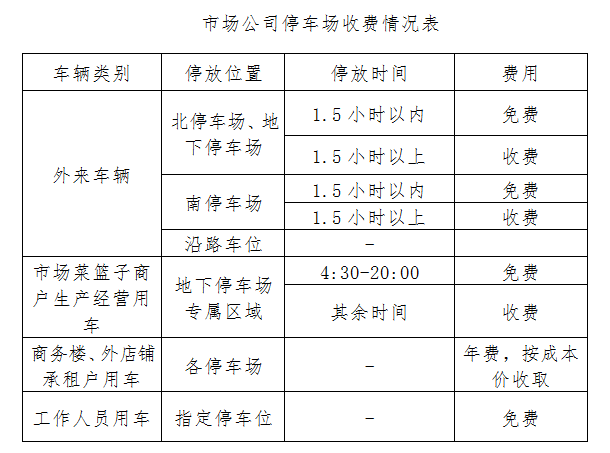

收費方案具體見下表。

(二)智能化提升改造項目

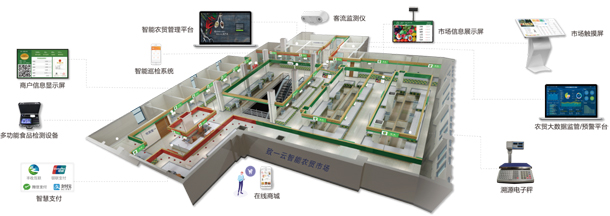

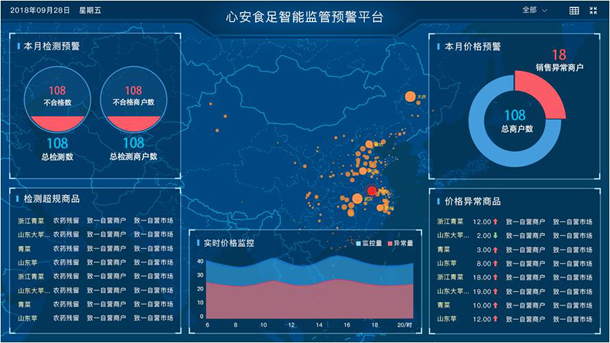

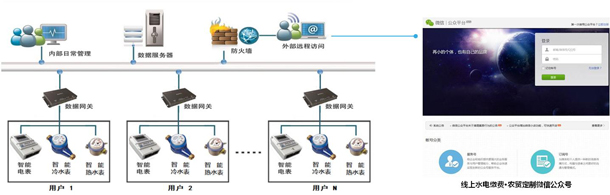

為實現(xiàn)農貿市場智能化升級和管理模式創(chuàng)新,市場公司擬委托專業(yè)公司進行智能化改造。利用物聯(lián)網(wǎng),大數(shù)據(jù),云計算等科技手段,實現(xiàn)農貿市場智能化升級和管理模式創(chuàng)新,利用智能市場管理平臺覆蓋市場全面管理功能,達到管理提效的目的,建設數(shù)據(jù)監(jiān)管功能完善的智慧市場,促進市場繁榮,實現(xiàn)街道精神文明建設的商旅新形象。

一是計劃引入智能農貿管理平臺,集中整合支付溯源管理、信息公示管理、商戶管理、檢測管理、物業(yè)管理、客流分析等十六大功能,并整合完成監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)的統(tǒng)一調度。此外,消費者在完成消費后,可在經營戶評價系統(tǒng)中進行星級評分,商戶星級將在電子屏上實時公示,為消費者購物提供決策依據(jù)。

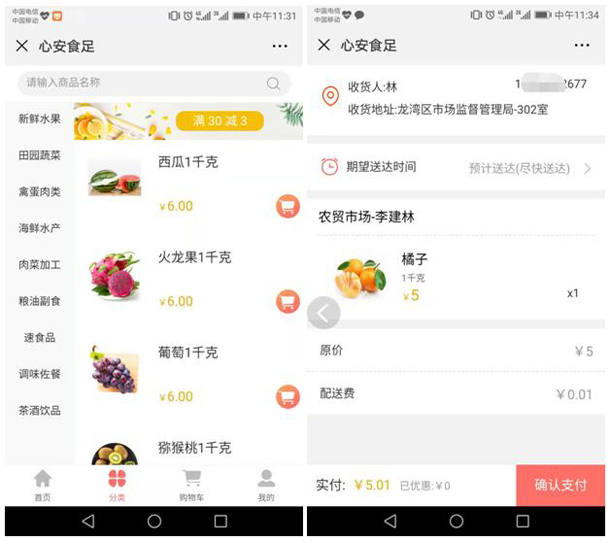

二是建設農貿公眾端,實現(xiàn)農貿市場攤位租金、水電費、物業(yè)費等的移動端資費預繳,幫助消費者完成本地線上菜品采購、了解菜價行情、掃描溯源等功能。

三是智能房租水電系統(tǒng),將水電、房租與租戶賬戶進行捆綁,解決老式預付費電表、閥控水表存在的弊端,進一步方便租戶完成線上繳費,實現(xiàn)統(tǒng)一管理。

四是智慧市場抗疫輔助系統(tǒng),通過掃碼對進出市場的居民進行實名登記,結合全自動紅外測溫儀,將流動人員的身份、體溫等信息記錄在后臺并實時顯示,確保前期嚴密防控、后期迅速排查。

(補充疫情期間紅外測溫儀照片)

市場公司通過智能化提升改造項目,將傳統(tǒng)市場打造為“信息透明公開、運營管理高效、食品全程追溯、市場交易公平”的現(xiàn)代化智能市場,利用科技手段加持助力管理水平邁上新臺階。

(三)市場網(wǎng)格化管理體系

依據(jù)感知市場各區(qū)域功能區(qū)分,將其劃分為4個網(wǎng)格,其中第1網(wǎng)格覆蓋一樓農貿市場,第2網(wǎng)格覆蓋市場外圍,第3網(wǎng)格覆蓋地面、地下車庫,第4網(wǎng)格覆蓋二至九樓全體商戶。在網(wǎng)格化管理隊伍上,由市場公司總經理擔任網(wǎng)格總長,統(tǒng)籌全局工作;各部門負責人擔任網(wǎng)格長,負責網(wǎng)格內的所有事務;每個網(wǎng)格由4-6名市場、物業(yè)工作人員擔任網(wǎng)格員,對網(wǎng)格內需求及矛盾進行收集,形成三級網(wǎng)格化組織體系。

(補充工作照片)

(四)智慧小屋建設

市場公司擬在市場北側建設智慧小屋,配備自助繳納煤氣費系統(tǒng)、社保就業(yè)服務點、法律援助系統(tǒng)、快遞收發(fā)箱、生鮮快遞冰柜、常用藥品的購置、公交充值系統(tǒng)、網(wǎng)格員工作站等設施設備,實現(xiàn)市場服務自動化、商業(yè)服務便民化、網(wǎng)格管理全面化,實現(xiàn)服務“全天候”、訴求“全響應”、受眾“全覆蓋”。

(補充效果圖)

(五)市場盤活及氛圍提升項目

應街道黨工委的要求,市場公司對市場二樓進行盤活,通過引進大型超市等商業(yè)資源,為周邊居民提供多元化服務,有效達到聚人氣、促消費的效果。同時,為進一步提升市場整體形象,為消費者提供良好購物環(huán)境,市場公司啟動一樓氛圍提升改造項目,對入口大廳、中央攤位、出口門廳等區(qū)域進行氛圍設計,輔以現(xiàn)代智能設備,著重打造全新的現(xiàn)代化市場。

(補充照片)

(六)完善健全管理制度

為進一步確保“制度管人、流程管事”,提升市場公司全體工作人員凝聚力與戰(zhàn)斗力,嚴格規(guī)范經營戶行為,做到以規(guī)范化促高效化,市場公司對各項管理制度進行了完善,分別訂立了《新安感知市場員工手冊》、《新安感知市場經營戶手冊》,對崗位職責、消防安全、食品安全、獎懲制度、誠信檔案等進行了詳細規(guī)定。

(補充組織架構圖)

(七)優(yōu)質商戶入駐項目

農貿市場是民生工程中的重要組成部分,由于歷史原因新安農貿市場菜價偏高,為切實維護消費者利益,強化市場公司保供穩(wěn)價作用,于今年啟動優(yōu)質商戶入駐項目。通過引進一批優(yōu)質商戶,與場內原商戶進行競爭,有效平抑物價,讓老百姓切實享受市場升級改造帶來的實惠。

(補充照片)

三、項目成效

一是市場人氣“聚集化”。自市場總體升級改造完成以來,人氣穩(wěn)步上升,每日客流量均保持在7000-8000人,市場內外商鋪得益于停車資源的整合規(guī)劃,其經營狀況得到顯著提升。疫情期間,市場公司通過智能化手段穩(wěn)民心、護健康,成為疫情期間周邊居民購物的首選,最大程度降低了疫情對人氣的影響,感知市場的商業(yè)“中心”作用正在逐步凸顯。

(補充照片)

二是市場管理“標準化”。依托成熟的網(wǎng)格化管理體系、健全的規(guī)章制度,市場公司層層壓實責任,細化任務分工,已形成一套以標準化為核心的管理體系,有效杜絕了經營戶惡性競爭、欺客宰客、違規(guī)設攤等行為的發(fā)生,不斷向形象整潔、管理規(guī)范、服務周到的一流市場邁進。

(補充照片)

三是民生保障“全面化”。通過引進中糧家佳康直營店等優(yōu)質商戶,目前市場內部肉類價格已回歸正常水平,其他物價也得到了不同程度的平抑。在“智慧小屋”及智能化改造建設完成后,感知農貿市場將通過智慧化手段為顧客提供業(yè)務辦理、藥品采購、繳費充值、菜價公示、商戶推薦等十余項便民功能,有效推動“菜籃子工程”,便利群眾生活。

(補充照片)